Dans une économie moderne, la gestion d’actifs est l’un des moteurs majeurs de la « marchéisation » ordonnée et régulée du financement sain de l’économie, mettant en face directement épargne et investissement. C’est dans ce contexte que les gérants réalisent l’allocation d’actifs répondant à l’horizon de placement des épargnants/investisseurs et à leur aversion ou à leur tolérance face aux risques. Pour cela, les gestionnaires sélectionnent les opportunités de placement les plus à même de satisfaire leurs clients.

Un phénomène de société

Quel que soit le domaine, le risque exprime la coexistence d'un aléa et d'un enjeu. Lorsque quelqu’un prend un risque, l’aléa se manifeste car les conséquences de son entreprise ne sont pas totalement prévisibles, l’enjeu étant constitué par l’existence d’une probabilité de gain et/ou de perte. Le risque d’un placement, lui, désigne l’incertitude de sa rentabilité future à la hausse ou à la baisse. Ainsi, en dépit de la perception dominante, le risque n’est pas une notion fondamentalement et nécessairement négative, au contraire. Dans le cas des actions, et cela est valable pour tous les autres types de placement, on considère que leur performance implique un arbitrage entre la rentabilité attendue et le risque pris. Les individus composent donc leur patrimoine en fonction de leur perception/connaissance « anticipée » de ce couple et surtout de leur préférence ou aversion face aux risques. Si la théorie économique enseigne que les individus sont « risquophobes » par nature, on assiste pour autant, depuis quelques années, à un renforcement de l’aversion pour la prise de risques, et cela concerne aussi bien les investisseurs/épargnants que les pouvoirs publics. De façon plus large, cette aversion est devenue un phénomène de société, qui se manifeste notamment par une préférence accrue pour l’application du principe de précaution dans pratiquement tous les domaines de la vie.

Une aversion au risque qui nuit à la valorisation des portefeuilles

Pour juger des effets néfastes d’un excès d’aversion au risque de la part des individus, et en non moindre mesure des institutionnels qui les

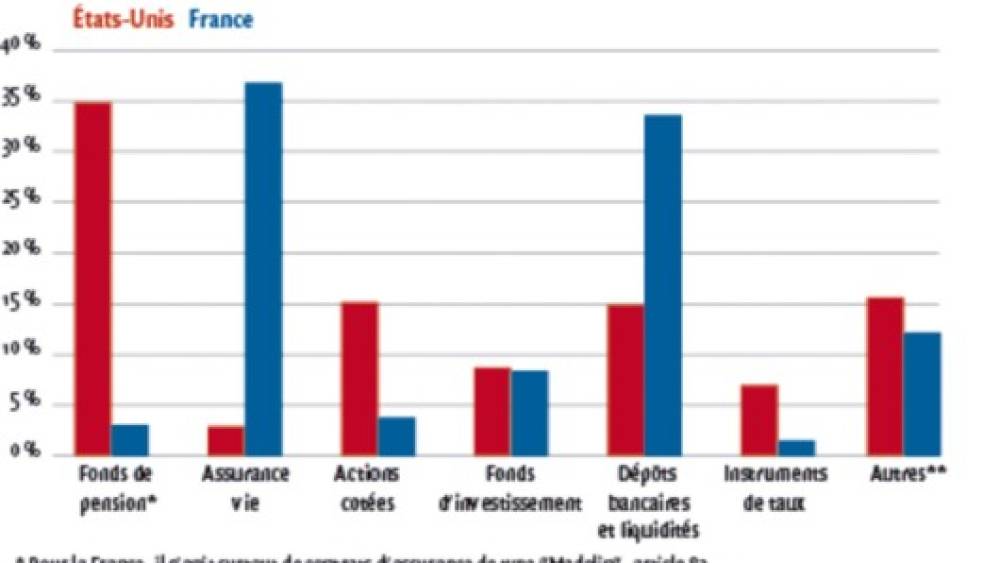

Sachant que l’une des principales sources d’alimentation des patrimoines provient des flux annuels d’épargne, on peut se demander s’il ne faudrait pas que les Français épargnent davantage. La réponse est certainement négative, les ménages français épargnant déjà au moins trois à quatre fois plus que les ménages américains (voir Encadré 1). On pourrait également supposer un rendement supérieur des actifs financiers localisés aux États-Unis par rapport à ceux de la France (par exemple des actions cotées ou des obligations d’État). Il n’en est rien. Au contraire même, des études montrent plutôt une légère « surperformance » des actifs français sur la période examinée.

D’où vient alors cet écart de performance en faveur du patrimoine des ménages américains ? Deux éléments structurels expliqueraient environ les deux tiers de l’écart de rendement observé. D’une part, les différences de structure des patrimoines financiers dans ces deux pays, qui dans le cas de la France se traduit par un contenu extrêmement faible des véhicules d’épargne longue (du fait notamment, mais non exclusivement, de l’absence de fonds de pension). D’autre part, le fort contenu en obligations dans l’assurance vie française. On remarque enfin, et ce malgré des évolutions positives dans la structure du patrimoine des Français ces

Les tenants du « zéro risque » pourraient rétorquer que si les patrimoines croissent plus lentement en France, cette structure des patrimoines garantit toutefois un niveau de stabilité supérieur à celui des ménages américains, qui sont de fait beaucoup plus sensibles aux variations de marché, à la baisse comme à la hausse ! Cet argument ne tient pas sur la durée si l’on considère l’importance des besoins de financement pour les infrastructures de demain, les problèmes énergétiques d’aujourd’hui, et les coûts induits par le vieillissement tendanciel des populations. Ceci dans un contexte de concurrence accrue sur des marchés globalisés qui demandent des capitaux longs en provenance d’investisseurs prêts à assumer les risques liés à la recherche et à l’innovation.

Le rôle de la gestion dans le financement de la croissance et l’innovation

En présence de besoins de financement significatifs, la légitimité et l’utilité sociale et économique des gestions devraient être renforcées par l’alourdissement en cours et à venir des contraintes prudentielles imposées aux banques (ratios de solvabilité et, surtout, de liquidité de Bâle III) et aux assureurs (Solvabilité II) qui les conduisent à consacrer une part moindre aux investissements longs.

La gestion pour le compte de tiers est une activité relativement jeune d’un point de vue institutionnel. Sa légitimité et sa fonction sociale sont pour autant largement reconnues. Ceci se manifeste dans au moins trois domaines : la valorisation et sécurisation des patrimoines via la diversification des risques des investisseurs, la contribution au financement des acteurs économiques (émetteurs), ainsi que l’animation des marchés en tant qu’apporteur de liquidités.

L’allocation d’actifs et gestion des risques pour le compte des investisseurs

Dans un cadre législatif et réglementaire strict, la gestion propose des services permettant une réduction et une diversification des risques (géographique, sectorielle, de styles de gestion…) via l’expertise de professionnels, un accès efficace aux marchés offrant des économies d’échelle et des techniques de gestion souvent inaccessibles en direct pour la plupart des investisseurs, individuels et institutionnels.

En offrant différents profils d’investissement et différentes allocations, les gestions apportent une rationalité et de la cohérence dans les portefeuilles des investisseurs. En effet, toute allocation demandant une approche méthodique, les sociétés de gestion sont à même, tout en considérant l’horizon de placement des investisseurs, de leur proposer des solutions visant à donner une réponse à la délicate question de l’adossement actif/passif de leurs portefeuilles : à savoir la recherche d’un juste équilibre entre les besoins des clients, qui se traduisent à l’actif par des placements avec un couple risque/rendement donné, et les contraintes du passif qui se caractérisent par l’existence notamment de contraintes telles que la disponibilité temporelle des ressources.

La contribution au financement des émetteurs

La principale contribution des gestions à l’égard des émetteurs se manifeste par l’apport permanent en

Soulignons également l’influence que peuvent exercer les sociétés de gestion sur les émetteurs en termes de gouvernance, notamment à travers l’exercice des droits de vote et les actions de dialogue qu’elles engagent avec eux. Cette activité peut être considérée comme un facteur de progrès social et économique dans la mesure où elle peut avoir un impact significatif, aussi bien sur le comportement des entreprises que sur la qualité des actifs, et donc sur leur performance à long terme.

Élément souvent oublié, l’existence dans un pays d’un marché de la gestion puissant est susceptible de favoriser l’investissement des acteurs locaux dans des

L’animation des marchés des capitaux et formation des prix

L’activité des gestions est l’un des piliers de l’existence de marchés de capitaux modernes. En effet, que ce soit sur le marché primaire ou sur le marché secondaire, les gestions à travers leurs transactions jouent un rôle de premier plan en tant qu’animateurs du marché.

Elles contribuent de ce fait activement à la liquidité des marchés, en favorisant la formation des prix, notamment via la mobilisation d’une partie significative de l’épargne et des patrimoines des agents économiques. Pour preuve, près de 20 % du patrimoine financier des ménages est placé, directement ou

Appréhender les risques avec plus de sérénité

Malgré une montée en puissance de l’aversion au risque, la croissance des patrimoines reste forte et régulière et accentue la nécessité de les gérer pour les valoriser au mieux, voire les sécuriser. Dans ce contexte, les gestions seront de plus en plus appelées à jouer leur rôle de facilitateurs de la prise de risques, car en pilotant les placements des investisseurs/épargnants, tout en les faisant bénéficier de leur rationalité et des progrès techniques à la base de leur savoir-faire, elles permettront d’accepter et d’appréhender les risques avec plus de sérénité. La tâche est de taille car il s’agit de transformer durablement les risques en opportunités, c'est-à-dire produire une rentabilité en ligne avec les besoins des clients tout en limitant la portée des risques.