Depuis son plus bas de 2009, la Bourse de Paris a progressé de presque 60 %. Si l’on ajoute à cela les dividendes, la performance sur un peu moins de 5 ans a été étonnamment remarquable dans le contexte économique de la période. Est-ce logique ?

Trouver un sens à la performance des placements, ne serait-ce que pour savoir en profiter à l’avenir, s’apparente à la quête du Graal : beaucoup en parlent, mais on ne sait si quelqu’un a réussi… Nous allons donc limiter ici notre ambition à constater quelques faits observables.

Plus la durée est brève, plus les comportements ou la hiérarchie de performances semblent erratiques, alors qu’en allongeant la durée une certaine cohérence s’impose.

Revenons sur la période de près de 40 ans qui a démarré avec la fin des taux de change fixes (avec l’abandon, en 1973, de la convertibilité du dollar en or), et qui correspond à la globalisation des marchés financiers. Pendant une dizaine d’années, les économies et les marchés des pays avancés se sont ajustés dans un environnement de forte inflation, supérieure à 10 % par an. Le prix des actifs réels, actions et immobilier, a été tiré par la hausse générale de l’inflation alors que le prix des obligations était pénalisé par la hausse des taux d’intérêt. En 1981, le président de la Fed, Paul Volcker, a cassé la mécanique inflationniste au prix d’une importante récession. Le prix des actifs réels, dégagés de la tension que leur imposait l’inflation, s’est mis à osciller et le prix des obligations n’a fait que croître dans le sillage de la baisse des taux d’intérêt.

Les actions ont connu, de 1974 à 2013, une performance supérieure aux obligations, mais l’immobilier, que ce soit sous forme d’investissement indirect au travers de sociétés immobilières ou sous forme d’investissement direct en bureaux ou en logements, a évolué entre les actions en enveloppe supérieure et les obligations en enveloppe inférieure. C’est exactement le comportement auquel on est à même de s’attendre de la part d’un actif qui combine des caractéristiques obligataires, telles que des baux à long terme, et des caractéristiques proches des actions, telles que l’indexation des loyers sur des fondamentaux économiques. Jusqu’en 1990, la performance de l’immobilier est plutôt proche de celle des actions, pour s’en éloigner ensuite et buter à partir de 1996 sur la performance des obligations, rebondir ensuite et rejoindre actuellement la performance des actions. Ce jeu de va-et-vient est évidemment extrêmement intéressant du point de vue de l’allocataire d’actifs, car il permet de diversifier le risque.

Et le risque ?

Rappelons, s’il en était besoin, que la notion de risque, dans le langage financier, s’éloigne quelque peu du langage courant. Il s’agit plutôt de désigner les fluctuations, la volatilité. Pour être précis, c’est le risque de faire mieux ou moins bien que la performance moyenne, en fonction du moment exact où l’on se retire. Ainsi, peu importe à quel moment on reprend l’argent que l’on avait déposé sur un livret A (« peu de risque ») ; en revanche, la performance en Bourse peut se révéler remarquable ou désespérante en fonction des dates d’entrée ou de sortie (« risque élevé »).

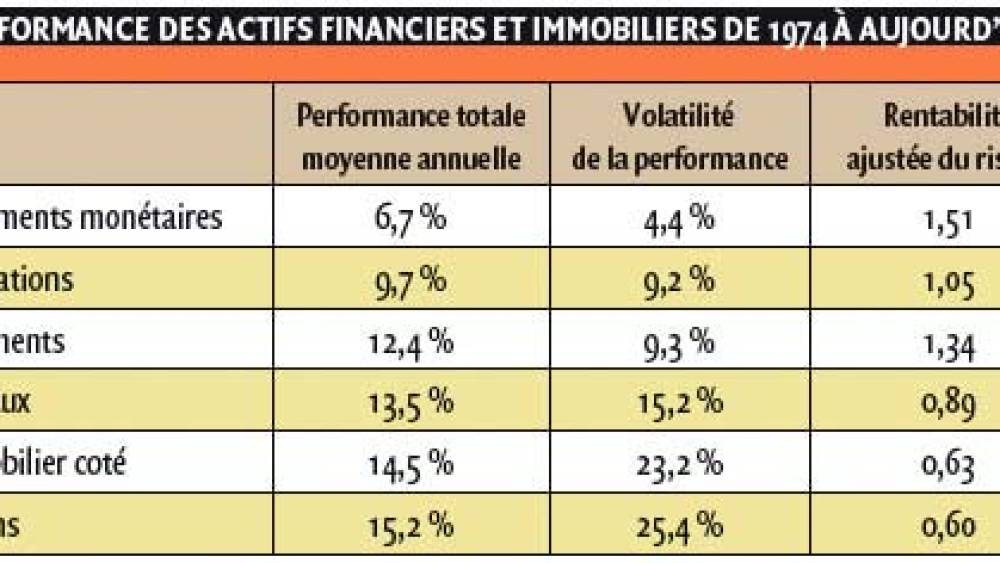

Rechercher de plus en plus de performance exige de prendre de plus en plus de risque, mais dans une proportion de plus en plus grande. C’est la loi d’airain de l’équilibre entre l’offre et la demande sur les marchés. La rentabilité ajustée du risque d’un actif, autrement dit le ratio de sa performance totale moyenne à sa volatilité, est d’autant plus faible que cet actif est performant.

La rentabilité ajustée du risque des actions ressort à 0,60, ce qui veut dire que pour gagner 0,60 % de performance, il a fallu prendre un risque de 1%, celle de l’immobilier coté est de 5 % supérieure, celle des bureaux de 50 % supérieure, celle des obligations de 75 % supérieure et celle des placements de trésorerie de 150 % supérieure. La loi est bien vérifiée. L’anomalie vient du marché des logements : pour un niveau de risque égal à celui des obligations, il affiche une rentabilité ajustée du risque supérieure de près de 30 %. De tous les actifs considérés, le logement est certainement celui qui est le moins arbitré, car la dynamique de son prix est dictée par l’allocation d’actifs des ménages, optimisée compte tenu d’une fiscalité spécifique et de multiples aides publiques, alors que le prix des autres actifs est dicté par l’allocation d’actifs d’investisseurs institutionnels soumis à d’autres types de contraintes. Mais il est intéressant de constater que le résultat de la politique publique du logement en a fait un actif sur-performant sur le plan financier.

Tout le paradoxe des placements sur longue période est synthétisé dans l’observation que les actifs les plus risqués qui sont les moins rémunérateurs ramenés au risque pris et les plus rémunérateurs dans l’absolu.

Ce paradoxe mérite assurément d’être pris en compte dans la composition d’un patrimoine, entre les placements plus rémunérateurs sur longue période mais qui nécessite parfois d’avoir les moyens de patienter, et les placements moins performants mais que l’on pourra plus facilement mobiliser.