Avec des prévisions de croissance de l’ordre de 4 % pour le produit intérieur brut (PIB) mondial, après plus de 5 % en 2020, les banques centrales semblent relativement confiantes dans leur capacité à prévenir le retour d’une inflation durablement plus soutenue que leurs objectifs. Au terme du Federal Open Market Commmittee (FOMC) du mois de décembre, le président de la Fed s’est montré particulièrement optimiste sur la situation de l’économie américaine. Proche du plein emploi, elle serait capable de supporter un retrait du soutien monétaire, voire un relèvement progressif du niveau des taux d’intérêt suffisant pour ramener l’inflation vers l’objectif officiel de 2 % à moyen terme.

La BCE n’est, certes, pas allée aussi loin, mais elle a néanmoins, subrepticement, ouvert la porte à une hypothétique hausse de ses taux directeurs, une fois passée la période de transition de la fin de son programme d’urgence pandémie (PEPP), à partir d’octobre 2022. Quant à la Banque d’Angleterre, elle est d’ores et déjà passée à l’acte, quand bien même de manière très modérée, avec une hausse de 15 points, à 0,25 % de son taux de base.

Après avoir procédé à un assouplissement sans précédent au pire de la pandémie de Covid, les banques centrales s’apprêtent donc à renouer avec un fonctionnement plus classique de leur politique monétaire, rendu de plus en plus nécessaire par l’envolée de l’inflation. Y parviendront-elles ? Rien n’est moins sûr, pour au moins deux raisons.

L’illusion d’une reprise auto-alimentée

Si le rattrapage encore inachevé des pertes liées à deux années d’épidémie de Covid permet d’anticiper des taux de croissance relativement honorables pour l’année à venir, la perspective d’une reprise auto-alimentée, suffisamment solide pour redonner aux politiques monétaires et budgétaires la latitude d’une normalisation, paraît encore bien éloignée. Les dégâts de la crise sanitaire sont profonds. Venus se greffer à une situation déjà endommagée par dix années de difficultés des lendemains de la crise financière de 2008, ils précipitent des bouleversements structurels qui vont largement à l’encontre de la reprise de l’investissement nécessaire pour envisager un véritable assainissement économique.

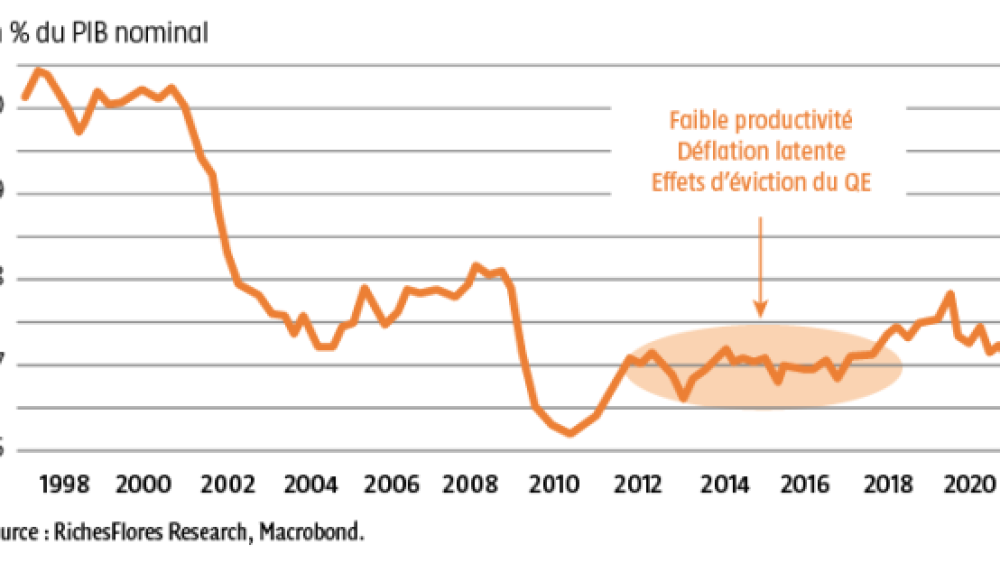

Surendettement sans précédent des entreprises, vieillissement démographique, incertitudes et réglementations climatiques, effets d’éviction des politiques quantitatives sont autant de freins que les programmes de relance budgétaires ne semblent pas en mesure de supplanter et qui rendent la perspective d’un regain de croissance structurelle particulièrement fragile.

Les effets néfastes d’une faible productivité

On ne parle pas tant ici des pertes de PIB par tête enregistrées depuis le début de la crise sanitaire que de celles des dix années antérieures. Avoisinant 10 % à l’échelle de l’OCDE par rapport à la tendance d’avant la crise financière, ils sont largement responsables de l’accumulation des déséquilibres de ces dernières années et, aujourd’hui, des difficultés à se remettre de la crise sanitaire. L’érosion des gains de productivité de la décennie passée ne pourra être comblée sans un élan sans précédent de l’investissement productif. On en est loin (voir graphique). C’est pourtant tout l’enjeu des politiques publiques mises en place ces derniers trimestres par les gouvernements et préconisées par les institutions internationales. Malheureusement, on perçoit déjà leurs limites face aux défis à affronter.

Parier que la croissance sera suffisamment robuste pour faire face à un durcissement des conditions de crédit semble, dans un tel contexte, particulièrement périlleux.

Gare à l’impact finance de la hausse des taux

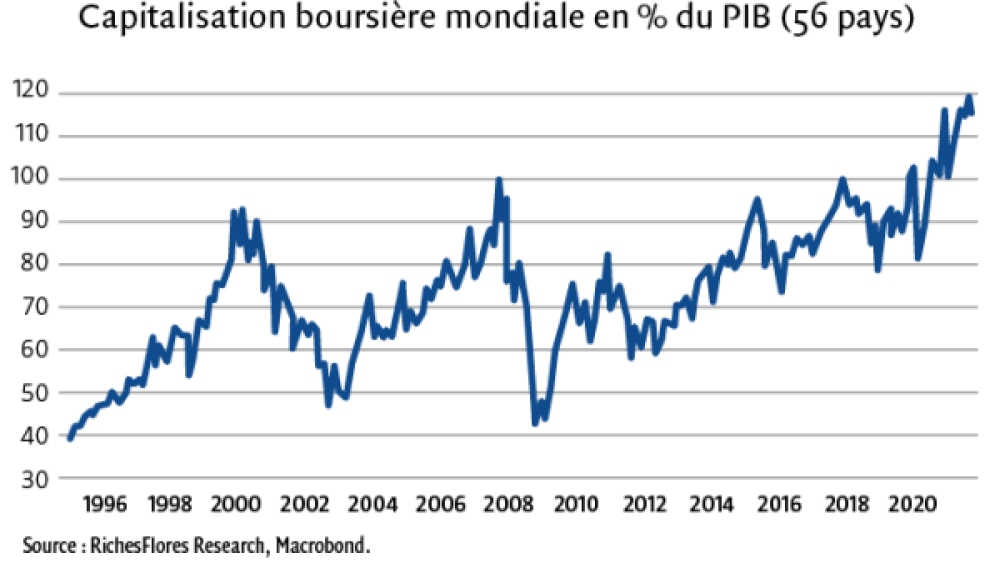

Des années d’injection de liquidités par les banques centrales ont créé des déséquilibres sans précédent, qui s’expriment par une financiarisation inédite de l’économie mondiale et une exceptionnelle sensibilité aux conditions de liquidités et à l’évolution des taux d’intérêt.

À force de parer aux risques successifs, les banques centrales en ont fait perdre la dimension, tandis que les politiques de taux zéro, en poussant à la recherche de rendement, n’ont cessé d’inciter les investisseurs à en prendre davantage. De fait, jamais les valorisations des marchés n’ont semblé aussi éloignées de la réalité économique, avec une capitalisation boursière mondiale aux environs de 120 % du PIB (voir graphique), des primes de risque sur le marché du crédit aux entreprises quasiment absentes et une situation immobilière mondiale de plus en plus menaçante.

Des valorisations portées par les taux bas

Si l’investissement productif n’a que très peu profité de ce contexte exceptionnel de politiques monétaires, les dettes, elles, se sont accrues. Rares sont les grandes économies mondiales dont les niveaux d’endettement privé n’excèdent pas 150 % du PIB. Pays-Bas, Canada et France sont même au-delà des 200 %. Et l’on ne parle pas du surendettement généralisé des entreprises…

Les yeux sont rivés sur le financement des États, dont la survie tient trop souvent au seul financement des banques centrales, mais la problématique de la dépendance de nos systèmes au recours à la dette est bien plus large. On oublie trop souvent, en effet, ce que signifie la hausse du taux d’endettement. Elle représente l’écart de croissance entre la dette et le PIB nominal. À titre d’illustration, pour faire croître le PIB nominal de 23 % (soit de seulement 12 % en termes réels) en France entre 2007 et 2019, il a fallu une hausse de 67 % de la dette privée et de presque autant de dette publique.

On comprend, dès lors, les difficultés à envisager un durcissement monétaire dont le premier objectif serait précisément de limiter le recours à l’endettement en rendant le coût du crédit plus élevé, sans redouter des contrecoups économique et financier majeurs.

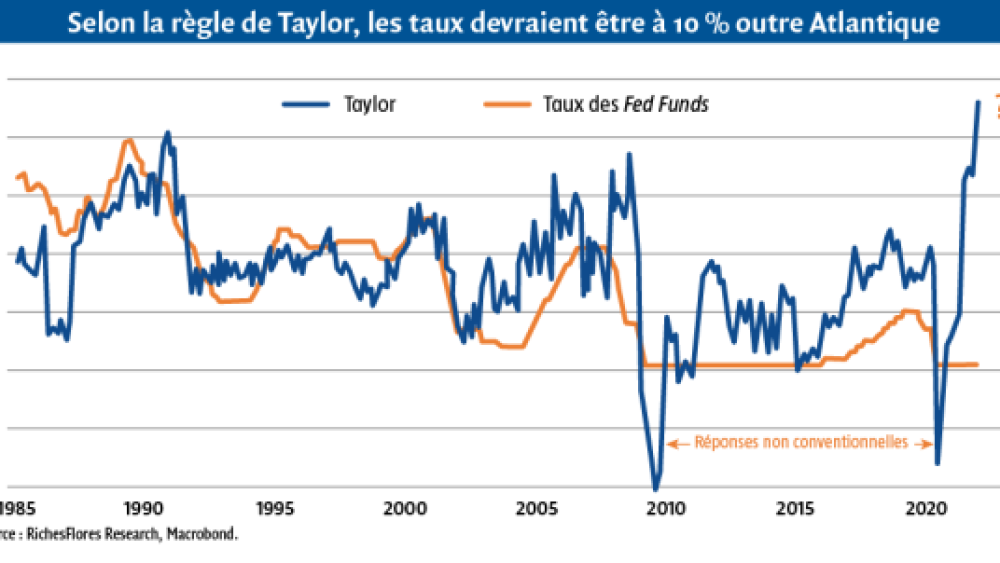

Or, les fonctions de réaction des politiques monétaires, quelles qu’elles soient, suggèrent qu’il faudrait relever le niveau des taux d’intérêt dans des proportions exceptionnelles pour faire face à la résurgence de l’inflation. Selon la règle de Taylor, le niveau des taux directeurs approprié à la situation actuelle serait de plus de 10 % aux États-Unis et de plus de 5 % dans la zone euro. Que peut-il dès lors se passer en 2022 ?

Trois scénarios envisageables

Scénario 1 : un tapering et c’est tout

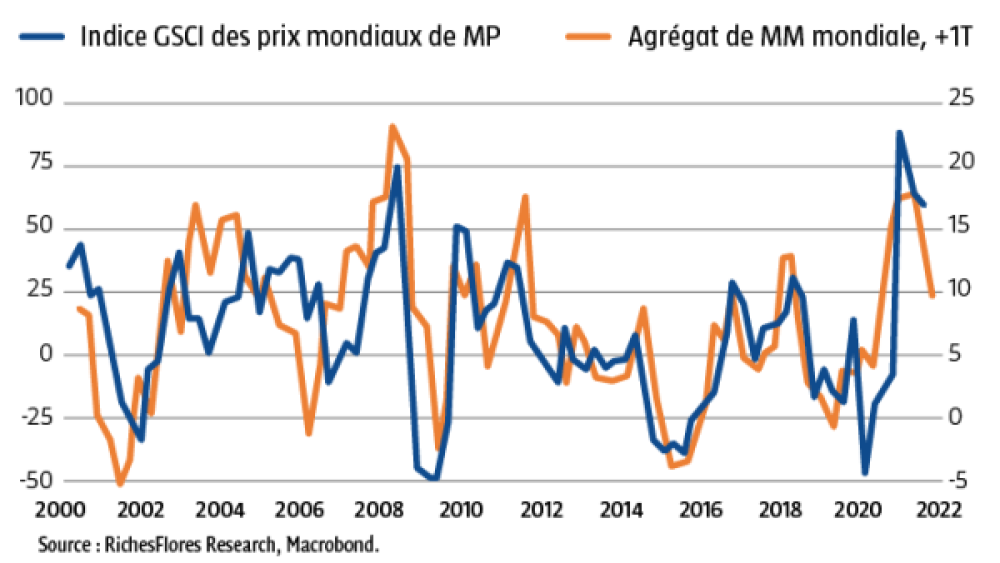

Le premier, le plus aisé mais pas le plus illusoire, consiste à considérer que le seul tapering des banques centrales suffira à apaiser les pressions inflationnistes. Le diagnostic sur le caractère transitoire de l’inflation de 2021 est loin d’être établi. La responsabilité de l’envolée des prix des matières premières est importante dans la résurgence de l’inflation et il est assez probable qu’une normalisation des pratiques en matière de liquidités freine la spéculation sur les marchés mondiaux et permettre de retrouver des niveaux de prix plus bas, de facto moins inflationnistes.

Un tel cas de figure laisserait aux banques centrales une plus grande latitude pour temporiser le retour vers des politiques monétaires graduellement plus normatives, quitte à peser sur la logique reflationniste des marchés, qui semble nécessairement passer par des prix plus élevés des matières premières (voir graphique).

Scénario 2 : la course après l’inflation et la crise financière

La deuxième option consiste à envisager que, prises de court par une inflation plus résistante que prévu, les banques centrales n’aient guère le loisir de patienter. Le regain d’épidémie, s’il se révèle un facteur de tensions additionnelles sur les conditions d’approvisionnement, pourrait accroître une telle éventualité, quand bien même le cas inverse pourrait aussi se produire, selon l’impact des dernières vagues de Covid sur la demande.

A priori la plus susceptible d’aller dans la direction d’un resserrement accéléré de sa politique, dans un tel cas de figure, la Fed pourrait déclencher les conditions d’une crise financière et il fait peu de doutes qu’un tel scénario la contraindrait à ne pas aller très loin dans cette direction, voire à faire marche arrière.

Scénario 3 : un hélicoptère monétaire anti-inflationniste

L’option numéro trois consiste à envisager à terme le remplacement du QE, trop spéculatif, par du financement direct des agents et de l’investissement, sous forme de monnaie hélicoptère aux pourtours variables, à destination des ménages et des entreprises. Nous n’y sommes naturellement pas, mais l’option est plausible en cas de nouvelle crise, sur fond d’inflation persistante, en particulier en zone euro, où le volontarisme des présidentes de l’UE et de la BCE va dans le sens d’un plus grand interventionnisme en faveur de l’investissement.

Quoi qu’il en soit, 2022 se présente, à bien des titres, comme une année fort incertaine, au cours de laquelle les banques centrales et le système économique – auquel leurs choix de ces dernières années ont conduit – seront testés, au prix, sans doute, d’une instabilité récurrente, et peut-être même d’une capitulation face au retour de l’inflation. V. R.-F.