Le propre des crises bancaires est qu’elles surviennent toujours là et quand on ne les attendait pas. La crise du Covid-19 ne fait pas exception. Pour autant, à l’inverse de la crise de 2008 ou de celle de la zone euro, les banques ont semblé mieux préparées – et les régulateurs aussi ! Nous faisons ici un rapide tour d’horizon des risques auxquels les banques sont confrontées et des réponses qui ont été apportées.

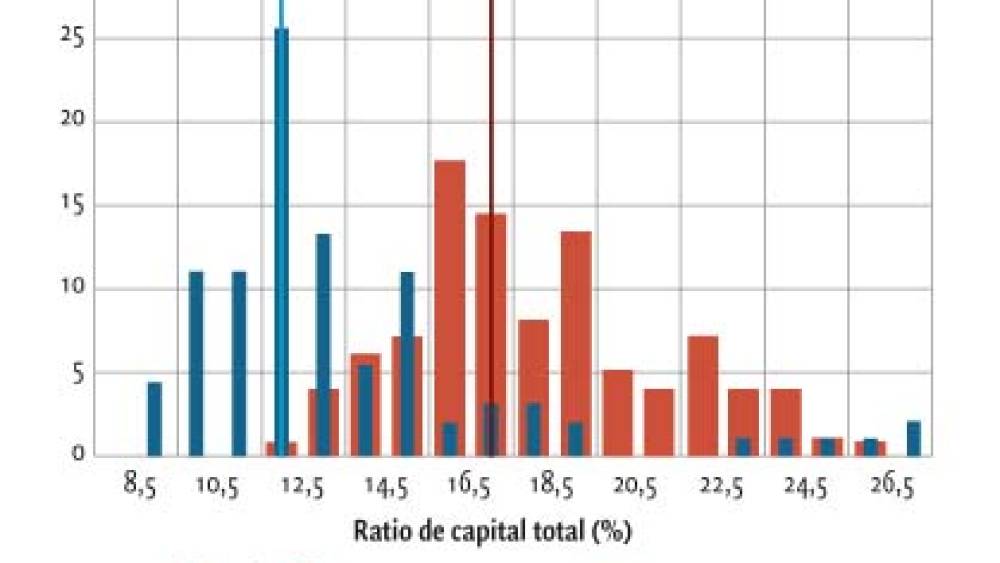

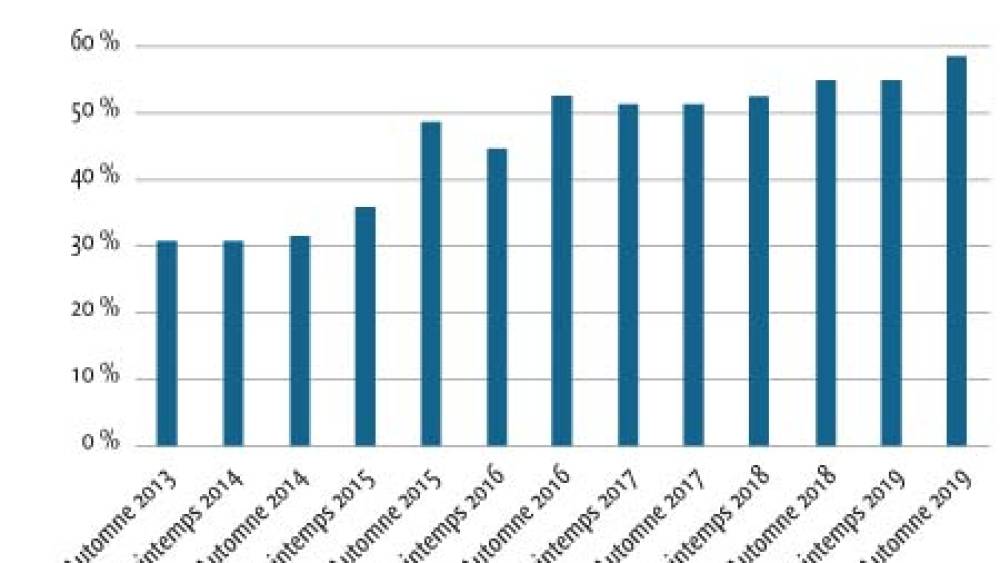

Insistons d’abord sur deux points, qui résument presque parfaitement la santé financière des banques européennes début 2020 : le capital est abondant et la profitabilité en berne. Les deux graphiques 1 et 1bis le démontrent clairement : malgré une amélioration récente, une courte majorité de banques couvrent le coût de leurs fonds propres, lesquels ont fortement augmenté depuis 2006 (les deux phénomènes n’étant pas sans lien, naturellement).

Or la crise du Covid et le trou d’air spectaculaire du PIB mondial vont évidemment entraîner une vague de défauts sur les prêts, et donc des provisions. Quels sont les coussins d’amortissement de ce choc ?

Le premier coussin est la mise à contribution des finances publiques : prêts garantis, injection en capital… Même en 2009, la DG Concurrence n’a jamais été autant sollicitée. La Banque Centrale européenne (BCE) comme la Bank of England (BOE) ont estimé qu’environ un tiers des pertes seraient in fine supportées par les états. À ce stade préliminaire de la crise économique qui s’annonce, ces calculs nous semblent hautement spéculatifs, mais il ne fait aucun doute que la perte sera partagée.

Le deuxième coussin est la profitabilité avant provisions. En la matière, la zone euro est très hétérogène : certains pays, comme l’Allemagne ou l’Italie, peinent à avoir un système bancaire profitable, pour des raisons souvent structurelles et déjà anciennes. Ils seront d’autant plus fragilisés par la crise. La faible profitabilité des banques était progressivement devenue la principale préoccupation du superviseur avant la crise sanitaire – à raison selon nous.

Le troisième coussin, enfin, est le capital. Nous l’avons dit, les banques européennes sont très capitalisées, probablement plus qu’elles ne l’ont jamais été. Elles ont en outre fait fortement baisser leurs stocks de prêts non performants (baisse de 500 milliards en quelques années), de sorte que, à l’exception de la Grèce et de Chypre, dans leur immense majorité, les bilans bancaires étaient sains avant l’arrivée du virus.

La plupart des banques semblent capables de traverser la crise

Est-il déjà possible de chiffrer la vague de pertes qui risque de s’abattre sur les banques à partir du second trimestre 2020 ? (Les stratégies de confinement n’ayant généralement débuté que mi-mars en Europe et aux États-Unis, les pertes réelles ont été faibles au Q1) L’exercice est éminemment périlleux, mais certains, notamment nos équipes, s’y sont risqués.

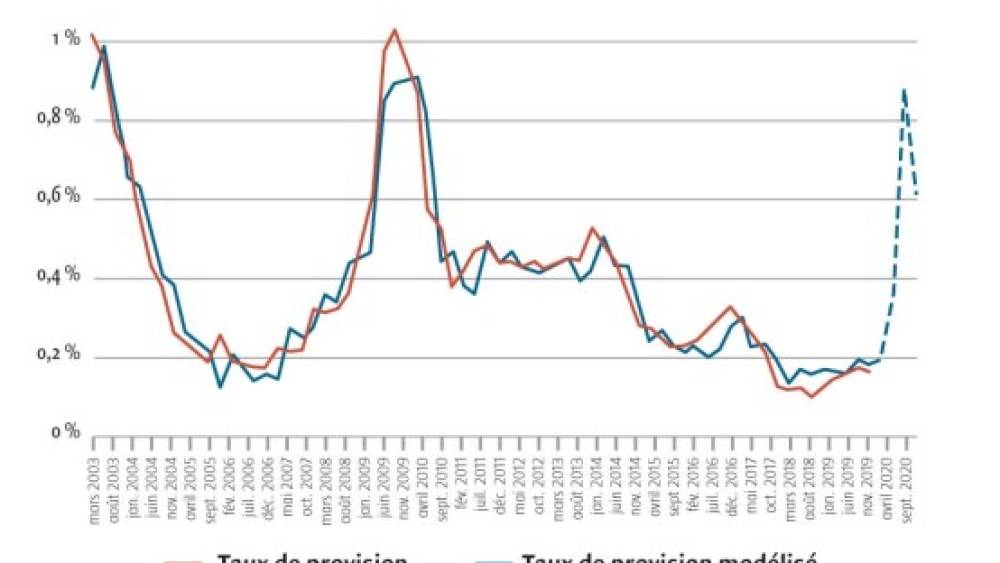

Les taux de provisionnement bancaires sont extrêmement cycliques ; ils réagissent aux grandes variables macroéconomiques que sont la croissance du PIB, le taux de chômage ou les prix de l’immobilier. Selon le profil de ses prêts, une banque sera plus « exposée » au taux de chômage (par exemple sur les crédits à la consommation), aux prix de l’immobilier (sur les crédits immobiliers) ou tout simplement au PIB (sur les prêts aux entreprises.) Le graphique 2 reprend le résultat de notre modèle macroéconomique appliqué au taux de provisionnement trimestriel de Deutsche Bank (auquel nous avons ajouté le consensus macroéconomique pour 2020). La hausse est impressionnante, mais elle pourrait être de courte durée si les scénarios macroéconomiques se réalisent.

La Banque d’Angleterre et la BCE ont également produit des chiffrages des pertes attendues en tenant compte des plans de soutien public. Comme nous, ils estiment que la crise pourrait sérieusement amputer les profits 2020, mais généralement sans mettre en danger les coussins de capital.

Il existe toutefois des établissements dont le profil de risque est plus élevé : si l’on combine les différents facteurs que sont i) la capacité ou la volonté de l’état à prendre une part des pertes, ii) la profitabilité avant la crise, iii) la solidité financière des entreprises, iv) la part des secteurs les plus impactés (tourisme, aéronautique, etc.) dans l’économie du pays, v) la qualité de crédit moyenne des prêts et vi) l’impact macroéconomique du virus et du confinement, certains points chauds apparaissent sur la carte de l’Europe, par exemple en Grèce ou au Portugal. La BCE a également identifié une zone de fragilité aux Pays-Bas.

C’est sans doute en raison de ces risques que les autorités ont décidé d’un important paquet de mesures visant à renforcer la troisième ligne de défense : le capital. La longue liste de mesures permet, selon la BCE, de dégager plus de 140 milliards d'euros de capital, soit, en théorie, une capacité de prêter supérieure à 2 000 milliards d'euros, soit un montant considérable. La réalité est plus nuancée, car on trouve deux types de mesures distinctes : les transitoires et celles qui sont appelées à durer au-delà de la crise.

Assouplissements réglementaires : provisoires ou permanents ?

La distinction est cruciale : en effet, les mesures non définitives ne peuvent pas réellement être prises en compte dans la planification du capital d’une banque. Ce serait prendre le risque trop important de ne pas réussir à restaurer les fonds propres, une fois la mesure abandonnée. Il s’agit donc de dispositions qui ont pour but principal de protéger les banques fragiles en cas de dégradation soudaine des ratios de fonds propres et d’éviter ainsi qu’elles soient contraintes de suspendre toutes les distributions ou de lever du capital de manière urgente.

Parmi les mesures transitoires, on trouve donc :

– la possibilité d’opérer avec un pilier 2G (P2G) égal à 0 – le P2G est une exigence « molle », propre à chaque banque, et dont le non-respect ne déclenche pas de restrictions sur les distributions (dividendes, coupons d’AT1, bonus). Cet assouplissement n’a pas de grande conséquence pratique, car il s’agissait déjà d’une sorte de « gentlemen’s agreement » entre la banque et son superviseur, celui-ci ayant toute latitude d’agir ou non, en cas de non-respect ;

– la possibilité d’utiliser le coussin de conservation du capital (CCC) de 2,5 % sans se voir imposer de mesures correctrices. Cette décision a déclenché une mini-crise philosophique sur le sens profond de ce coussin. En effet, il avait été imaginé pour amortir les périodes de crise, avant d'être reconstitué en période plus faste. Il a donc vocation à être « utilisé ». Or l’existence de la réglementation sur les distributions (« MDA » en anglais) le détourne totalement de son objet. Dès lors que ce coussin est utilisé, la banque est quasiment dans l’impossibilité de payer des dividendes, des bonus ou des coupons sur les titres AT1. C’est donc une situation extrêmement inconfortable et aucune banque ne souhaite « utiliser » ce coussin. Celui-ci se retrouve donc relégué au même rang que les exigences de base et ne remplit plus sa fonction d’amortisseur. La BCE le reconnaît d’ailleurs parfaitement puisque, dans ses commentaires sur le projet de réforme de la CRR (proposé le 28 avril par la Commission), elle a demandé une modification de la réglementation sur ce point. L’efficacité de la mesure est donc, pour l’immense majorité des banques, « cosmétique » ;

– un troisième jeu de mesures transitoires porte sur les coussins contracycliques : fixés pays par pays, ils ont été abaissés presque partout à 0 (dans la zone euro, seuls la Belgique, l’Allemagne et la Slovaquie ne sont pas à 0), ce qui réduit l’exigence en fonds propres d’autant ;

– enfin, les Pays-Bas ont réduit leurs exigences au titre du risque systémique (il est vrai qu’elles étaient démesurées par rapport au reste de l’Europe), tandis que la Finlande et l’Estonie les ont fixées à 0. De même que pour le coussin contracyclique, il y a ainsi une réelle réduction du risque de toucher le seuil de MDA. Les banques solides seront toutefois réticentes à ignorer ces exigences dont elles savent très bien qu’elles reviendront aussi vite qu’elles s’en sont allées, quand la menace du virus sera écartée ;

– une dernière mesure, plus controversée, peut être qualifiée de transitoire : l’interdiction des dividendes pour les banques supervisées par la BCE et la BOE. Le gain en capital est important (près de 50 milliards d'euros), et il vient conforter d’autant la situation des créanciers et la capacité à prêter. Toutefois, on ne peut pas manquer de souligner deux choses : d’une part, l’interdiction indiscriminée pénalise les banques les plus solides et augmente le coût du capital des banques européennes, ce qui accroît in fine le risque systémique ; d’autre part, les banques auront toute latitude d’augmenter les dividendes ou rachat d’actions à l’avenir, pour compenser le dividende non perçu par les actionnaires. Certaines banques ne se sont d’ailleurs pas privées d’annoncer, ou de sous-entendre, que c’était là leur intention.

Si l’objectif de ces mesures – réduire le risque systémique et limiter l’effet procyclique d’une contraction du crédit – est louable, il n’est donc en revanche pas certain qu’elles remplissent totalement leur objectif macroéconomique. On n’est ainsi pas obligé de croire la BCE lorsqu’elle calcule, de manière optimiste, que l’effet positif sur le PIB sera d’un point en 2020 et de deux points en 2021, tout simplement parce qu’on n’est pas obligé de croire que, comme la BCE le suppose dans son modèle, les banques accepteront une baisse de leurs ratios de fonds propres de 400 pb pour pouvoir prêter plus. Selon nous, ces mesures vont principalement réduire le risque d’accident de solvabilité imprévu, ce qui est déjà fort estimable.

Avancer des réformes déjà engagées

Il en va différemment des mesures définitives, car elles vont réellement modifier la manière dont les banques planifient l’allocation de leur capital. Il s’agit pour l’essentiel d’avancer des réformes qui étaient déjà engagées :

– favoriser le crédit aux PME par le « facteur de soutien aux PME » (au risque d’une légère entorse aux règles bâloises), qui revient simplement à diminuer l’exigence en fonds propres dès lors que le risque est pris sur une PME. Nous ne sommes pas des amoureux inconditionnels de cette mesure, car il est difficile de nier que le crédit aux PME est plus risqué, mais elle permet indéniablement de favoriser le crédit ;

– enregistrer dans les fonds propres la valeur des logiciels, dès lors qu’on estime qu’ils ont une valeur économique même dans un scénario de liquidation. Pour parler franchement, cet exercice de valorisation nous paraît héroïque, mais il permettra d’améliorer parfois substantiellement (plusieurs dizaines de pb) les ratios de fonds propres ;

– rendre automatique le découpage du Pilier 2 (l’exigence de fonds propres individuelle) suivant les différentes « tranches » de capital (CET1, AT1 et T2). AT1 et T2 étant nettement moins onéreux, les banques auront tout intérêt à remplacer du capital CET1 par des émissions obligataires, et réduire ainsi l’exigence en capital CET1. C’est sans doute là, quantitativement, la mesure la plus importante, dont on peut attendre qu’elle dégage un coussin proche de 100 milliards d'euros.

Reste enfin un dernier jeu de mesures, sans doute les plus difficiles à appréhender et dont on ne sait trop si elles sont temporaires, définitives, ou un peu des deux. Il s’agit de l’ésotérique norme IFRS 9, applicable aux banques depuis 2018, mais qui rencontre avec cette crise son premier test ! Rappelons le principe de base de cette norme comptable. Les prêts sont classés en trois catégories : les prêts en défaut (« Stage 3 ») ; les prêts dont la qualité de crédit n’a pas substantiellement changé depuis l’origination (« Stage 1 ») ; les prêts dont la qualité de crédit s’est détériorée (« Stage 2 »). Les bizarreries de cette norme tiennent à deux choses :

– la classification du prêt ne dépend pas de sa qualité de crédit, mais de l’évolution de sa qualité de crédit ! Ainsi, un prêt noté CCC pourra être en « Stage 1 » s’il a été acheté avec cette note et un crédit BBB pourra être « Stage 2 » s’il a été acheté, par exemple

– pour autant, l’impact de la classification est majeur : en effet, en « Stage 1 », la banque ne doit que provisionner les pertes attendues sur un an, alors qu’en Stage 2 elle doit provisionner les pertes attendues sur la durée de vie du prêt ! Pour peu que le prêt soit à longue durée, par exemple un crédit immobilier, les provisions peuvent ainsi être multipliées par 5 ou 10, même lorsque le prêt n’est pas en défaut.

Le caractère procyclique de la norme se manifeste donc de deux façons, quand l’environnement économique se détériore : d’une part, les modèles statistiques prévoient des pertes plus importantes (avec tous les inconvénients que peut comporter cette approche en quasi « mark to market ») et, d’autre part, un nombre important de prêts basculent du « Stage 1 » au « Stage 2 », ce qui démultiplie les effets des modèles statistiques sur les provisions ! Ces effets peuvent paraître théoriques, mais les stress-tests réalisés en 2018 avaient parfaitement illustré leur caractère très concret en cas de crise. L’exemple de Lloyds était le plus frappant. Cette banque anglaise détient un important portefeuille de crédits immobiliers (environ 300 milliards de livres sterling) de bonne qualité (probabilité de défaut moyenne autour de 1,2 %, taux de NPL de 1,2 %). Lors des stress-tests de 2016, le coût du risque de ce portefeuille, dans le scénario de stress, était estimé à 600 millions d’euros par an. En 2018, ces 600 millions d’euros étaient devenus… 8,6 milliards ! Pourquoi cette multiplication du risque par 14 ? À cause d’IFRS 9 et d’une part importante de crédits immobiliers à long terme passés en « Stage 2 ».

IFRS 9 sur la sellette

Conscient de ce risque et de son effet contreproductif, les superviseurs bancaires disposent de deux leviers (supprimer la norme comptable n’est pas en leur pouvoir) : effacer l’impact comptable des calculs de fonds propres bancaires et harmoniser, tout en les assouplissant, les modèles statistiques et macroéconomiques utilisés pour calculer les pertes. (Cette harmonisation a d’ailleurs une vertu en soi, si l’on en juge par le caractère presque folklorique de la diversité d’approches retenues par les banques au Q1 2020.) Sans surprise, la BCE et la Commission européenne ont décidé de jouer sur les deux tableaux : la première va imposer un modèle macroéconomique qui insiste sur l’évolution « à moyen terme » et la seconde a mis sur la table une proposition de règlement pour éliminer IFRS 9 du capital bancaire jusqu’à fin 2021. S’agit-il donc là encore d’une mesure transitoire, sans impact durable pour le capital bancaire ? Rien n’est moins sûr. D’abord parce que, par nature, les provisions IFRS 9 peuvent rapidement s’annuler lorsque l’économie s’améliore. Mais ensuite et surtout, parce que l’on peut s’interroger sur l’avenir d’une norme comptable qui était destinée à rendre les banques plus résilientes en temps de crise et que l’on se dépêche d’écarter la première crise venue… De là à reconnaître que cette norme n’était pas la plus intelligente qui soit, il n’y a pas un pas de géant.

La conclusion de cette revue des mesures est sans appel : toutes les autorités ont pris conscience que – pour une fois, diraient certains esprits taquins – les banques font partie de la solution à la crise. Il est donc essentiel de réduire le risque systémique et d’augmenter la résilience du capital bancaire, et cela a été fait.

Pour autant, nous l’avons dit, il reste des zones de risque, en Grèce, au Portugal ou en Italie, par exemple. On ne peut donc pas exclure qu’une banque fragile se trouve en réelle difficulté, voire au bord de la résolution. Il faut donc mentionner une dernière décision – peut-être la plus importante, et pourtant celle qui est passée la plus inaperçue. Dans sa communication du 20 mars 2020

Achevé de rédiger le 5 juin 2020

![[Web Only] Tarifs bancaires : les banques amortissent l’inflation [Web Only] Tarifs bancaires : les banques amortissent l’inflation](http://www.revue-banque.fr/binrepository/480x320/0c0/0d0/none/9739565/MEBW/gettyimages-968963256-frais-bancaires_221-3514277_20240417171729.jpg)